L'origine de cet hôpital date de 1757 par une "lettre patente sur arrêt pour un l'Etablissement d'un hôpital militaire à l'usage des soldats du régiment des Gardes Françaises" du 30 juillet 1757. Par arrêt du Conseil d'Etat le roi autorise le duc de Biron colonel de ce régiment à acquérir en son nom et pour son compte "les maisons et emplacements qui seroient estimés indispensables pour l'établissement de cet hôpital" ; il met à disposition une somme pouvant atteindre 300.000 livres.

Créés en 1563 par Catherine de Médicis pour protéger le roi Charles IX, sous l'ancien régime les Gardes-Françaises est l'un des régiments français les plus prestigieux, en charge de la garde du Roi notamment à Versailles mais aussi de patrouiller dans les rues de Paris pour y assurer la sécurité, le maintien de l'ordre et ils gardaient les lieux du pouvoir royal. En butte aux mouvements de la population durant la Révolution, ils sont mal vus et le 23 juin 1789 les soldats mettent l'arme au pied lorsqu'on leur demande de réprimer le peuples allant sur Versailles pour y chercher le Roi. Le Roi dissout alors le régiment.

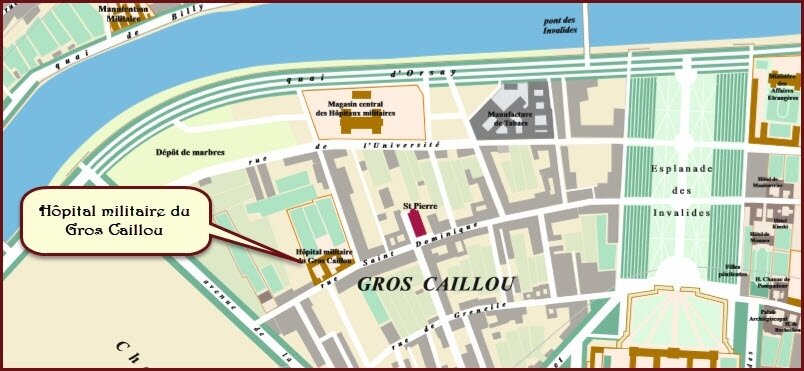

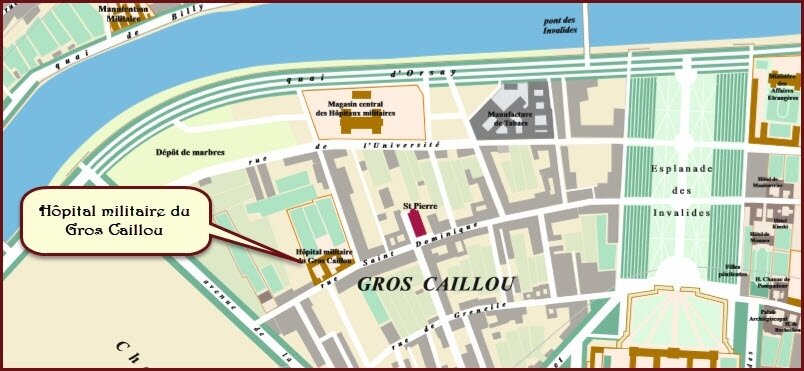

Le nom du Gros-Caillou provient du nom du quartier où il est situé à Paris, ce nom vient d'une grosse borne qui servait de limite au territoire de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés et Sainte Geneviève et qu'on appelait vulgairement le Gros-Caillou. L'hôpital serait installé en 1759 sur un emplacement correspondant au n° 106 actuel de la rue Saint Dominique, il passe à la ville de Paris lors de la suppression des Gardes en août 1789.

Le premier apothicaire connu de cet hôpital est Jean-Baptise Poynaut né en 1758 probablement à Saint-Esprit dans les Landes (décédé le 3 décembre 1840) et marié à Catherine Poumetan, car il déclare avoir passé un an à l'hôpital des Gardes-Françaises (de 1781 à 1782), certificat à l'appui en date du 24 mai 1782.

Le second pharmacien, celui-ci plus connu, est Louis Mariotte né en Moselle à Saint-Avold le 1 avril 1752, fils d'un chirurgien. Il est pharmacien de 3ème classe à l'hôpital militaire de Landau du 1 août au 30 septembre 1773 puis pharmacien dans les hospices civils de Paris du 1 octobre 1773 au 15 février 1882.

Louis Mariotte rentre le 16 février 1782 comme pharmacien-chef à l'hôpital du Gros-Caillou et il y restera durant quatorze années jusqu'au 31 novembre 1796, date à laquelle il devient pharmacien-chef de l'hôpital militaire de Saint-Quentin jusqu'au 18 juillet 1797. Il sera ensuite pharmacien-chef à l'hôpital militaire de Nantes jusqu'n mai 1801 puis à celui de Bruxelles jusqu'au 13 mars 1812 date de son décès à 60 ans.

Tenon dans un rapport de 1788 fait le plus grand éloge de cet hôpital de 264 lits.

Plan selon ; http://antequam.canalblog.com/archives/2018/03/27/36267726.html

Il est fermé en 1795 et rouvert en 1802 sous le nom d'hôpital de la Garde Consulaire.

Bonaparte ayant apprécié les qualités de Pierre-François Percy (1754-1825) alors jeune chirurgien durant les combats lors de la campagne d’Égypte, le nomme à son retour à Paris, chirurgien en chef de la Garde des Consuls et de l'Hôpital de la Garde du "Gros Caillou", il y restera pendant quatre ans.

En 1802, par l'arrêté du 11 brumaire de l'an IV (2 novembre 1800) le service de santé de la garde est confié à un chirurgien, un médecin Jean-Joseph Sue et un pharmacien avec un appointements de 4 800 francs.

En plus, il y a un chirurgien et une pharmacien de seconde classe, quatre chirurgiens et deux pharmaciens de 3ème classe pris parmi les officiers de santé qui ont servi au moins six années aux armées

Sa création est décidée le 29 juillet 1804 par l'article 37 du décret du 1er thermidor (29 juillet 1804). Il prévoit la création au 129-131 rue Saint Dominique d’un hôpital spécial destiné à la Garde impériale. L'hôpital du Gros-Caillou.

En 1810, l'hôpital du Gros-Caillou comprend 24 salles de 18 à 20 lits soit une capacité de 450 malades.

Le 24 août 1811, le nombre des officiers de santé est augmenté et passe à deux chirurgiens de 1er classe, cinq chirurgiens de 2ème classe, treize chirurgiens de 3ème classe, un pharmacien de 2ème classe et quatre de 3ème classe.

En 1813 nouveau changement dans les effectifs : le chirurgien en chef Dominique Larrey, le chirurgien en chef adjoint Dominique-Nicolas Paulet, quatre chirurgiens de 1er classe :Champion, Trastour et Zinck, onze chirurgiens de 2ème classe Capel, Emery, ganot, Jourdan Houin, Salmade et Soullière, 27 chirurgiens de 3ème classe : Baliste, Begin, Béraud, Blaguer, Boisseau, Borde, Boulay, De Larue, Demanget, Desmoulins, Ducamp, Hariague, Héon, d'Hercort, Husquin, Huvelle (le jeune), Imbert, Lahennec, Lassus, Legasquie, Leterreux, Mondet, Pagès, Palluelle, Samson, Sekken, Sue.

Les pharmaciens : le pharmacien en chef Bruloy, deux pharmaciens de 1er classe Alyon et 2ème classe, Fourcy, Rastou, Sureau fils, Toussaint, dix pharmaciens de 3ème classe, Aubry, Barillet, Lecomte, Levasseur, Mortier, Nachet jeune, Porcher, Robert, Tailleur.

Selon Laurillard-Fallot dans ses mémoires "l'ambulance de la Garde était parfaitement organisée ; elle constituait un corps dont les grades étaient nettement marquées, les attributions bien définies, la position de chacun, en un mot exactement déterminée. Elle était tenue au courant de tous les mouvements de la portion d'armée à laquelle elle appartenait".

Lors de la première restauration l'ambulance de la Garde est dissoute le 1er juin 1814. Au mois d'août 1814, Dominique Larrey (1766-1842) est nommé inspecteur général du service de santé des armées et chirurgien en chef de l'hôpital de la Maison militaire du roi.

Au retour de Napoléon pour les cent jours (20 mars au 22 juin 1815), le décret du 8 avril dans son article 14, réorganise le service de santé de la Garde impériale qui est composé d'un chirurgien en chef de quatre chirurgien de 1er classe, onze chirurgiens de 2ème classe, 26 chirurgiens de 3ème classe, un médecin en chef, deux médecins ordinaires, un pharmacien en chef, un pharmacien de 1er classe, six pharmaciens de 2ème classe et neuf pharmaciens de 3ème classe.

Dominique-Jean Larrey (1766-1842) fait avec Napoléon la campagne de Belgique et il est fait prisonnier au soir de Waterloo, il est conduit devant les Prussiens et il doit être fusillé. C'est le général Prussiens Gebhard Leberecht von Blücher qui lui sauve la vie car il avait soigné son fils.

Durant la Restauration, le Gros-Caillou est affecté tout spécialement à la maison du Roi et à la Garde Royale.

Le fils de Dominique Larrey, Felix Hyppolyte Larrey (1808-1895), lui aussi médecin militaire rejoint son père au Gros-Caillou en 1832. Les deux hommes affrontent la première épidémie de choléra à Paris qui débute en mars 1832.

En 1825 Jean Lolibert est nommé pharmacien en chef à l'hôpital du Gros-Caillou à Paris durant 10 ans jusqu'en 1835. Lolibert est fait membre de l'Académie royale de médecine en 1825 et officier dans l'ordre de la Légion d'Honneur. Lolibert est admis à la retraite par suppression d'emploi le 27 septembre 1835 après 43 ans de service et 18 campagnes et quitte l'hôpital du Gros Caillou.

En 1854 l'hôpital sert aux troupes qui sont casernées dans sa circonscription et grâce aux tavaux exécutés par le Génie, ses capacités passent à 625 lits. Dans l'année y ont été soignés 5052 malades dont 85 officiers avec un taux de mortalité de 1 pour 15 ce qui un taux plus faible que les hôpitaux civils mais ces derniers recoivent des patients de tous les âges et tous les sexes, des malades souvent trés fatigués, agés et mal nutris par rapport à des militaires beaucoup plus jeunes et bien nourris. La durée d'hospitalisation est identique par rapport aux hôpitaux civils : 17 jours pour les non-officiers et 23 pour les officiers. Le pain n'est pas fabriqué sur place mais le linge y est blanchi.

Globalement cette hôpital est bien entretenu tant dans l'ordre, la propreté que dans les soins prodigués aux malades.

Sous le second empire il prend le nom d'hôpital du Gros-Caillou du nom du quartier.

L'hôpital du Gros-Caillou sera démoli en 1899. Tout ce qui subsiste de cet hôpital est la "fontaine de Mars" qui était située à l'entrée de cet hôpital, au 129-131 rue Saint Dominique. Cette fontaine est édifiée en 1806 sur un dessin de l'ingénieur François-Jean Bralle. Un de ses bas-reliefs évoque "Hyhie, la déesse de la santé donnant à boire à Mars, le dieu de la guerre" ce qui est tout un symbole.

Le terme Gros-Caillou subsiste encore sur de nombreuses cartes de Paris ce quartier chic est désigné comme le 28ème quartier administratif de Paris dans le 7ème arrondissement. il existe une église Saint Pierre du Gros-Caillou

bibliographie

Maurice Bouvet. L'hôpital des Gardes-Françaises devenu "du Gros-Caillou". Revue d'Histoire de la Pharmacie. 1957, 45, (157), 178-182.

http://antequam.canalblog.com/archives/2018/03/27/36267726.html

Alain Pigeard. Le service de santé de la Garde impériale.Tradition magazine. 2012, 259, 5-12.

Alexandre Dumas. La Contesse de Charny. L'hôpital du Gros-Caillou. Chapitre CXIX.